얼마전 애플 스토어에 들렀다가 아이패드에 담긴 흥미로운 책을 발견했다. 제목은 ‘뭔가 놀라운 것을 만들어라 Make Something Wonderful’인데, 스티브 잡스가 썼던 메모와 그가 했던 연설, 그리고 인터뷰 등을 모아 책으로 엮은 것이다. 2023년에 나온 책인데 어쩌다가 이제야 발견했는지 모르겠지만, 그의 말투와 언어가 그대로 담겨 있어서, 그가 아직 살아있는 듯한 착각을 느끼며 흥미진진하게 읽었다. 월터 아이작슨이 쓴 전기와는 완전히 다른 느낌.

아래는 그 책에서 발견한, 내 눈을 단번에 사로잡은 대목이다. 1983년 6월 15일, 그러니까 애플이 리사 컴퓨터를 발표한 지 5개월째되는 날, 스티브 잡스가 애스펜에서 열린 국제 디자인 컨퍼런스에서 했던, “컴퓨터와 사회의 첫 데이트 Computer and society are out on a first date“라는 연설의 마지막 대목이다.

When I was going to school, I had a few great teachers and a lot of mediocre teachers. And the thing that probably kept me out of jail was the books. I could go and read what Aristotle or Plato wrote without an intermediary in the way. And a book was a phenomenal thing. It got right from the source to the destination without anything in the middle.

The problem was, you can’t ask Aristotle a question. And I think, as we look towards the next fifty to one hundred years, if we really can come up with these machines that can capture an underlying spirit, or an underlying set of principles, or an underlying way of looking at the world, then, when the next Aristotle comes around, maybe if he carries around one of these machines with him his whole life—his or her whole life—and types in all this stuff, then maybe someday, after this person’s dead and gone, we can ask this machine, “Hey, what would Aristotle have said? What about this?” And maybe we won’t get the right answer, but maybe we will. And that’s really exciting to me. And that’s one of the reasons I’m doing what I’m doing.

So, what do you want to talk about?

제가 학교 다닐 때, 정말 뛰어난 선생님 몇 분이 있었고, 나머지는 평범한 선생님들이었습니다. 근데 제가 엇나가지 않은 건 아마 책 때문이었을 겁니다. 아리스토텔레스나 플라톤이 쓴 걸 중간에 누가 끼어들지 않고 직접 읽을 수 있었으니까요. 책은 정말 대단했습니다. 쓴 사람에게서 저에게 바로 전달되는 거예요, 아무 방해 없이.

문제는 아리스토텔레스한테 질문을 못한다는 겁니다. 만약 앞으로 50년, 100년 후에, 우리가 진짜 근본적인 정신이나 원칙, 세상을 보는 방식을 담아낼 수 있는 기계를 만들어낼 수 있다면 어떨까요. 다음 아리스토텔레스가 나타났을 때—남자든 여자든—그 사람이 평생 이 기계를 들고 다니면서 이것저것 다 입력한다고 칩시다. 그러다 그 사람이 세상을 떠난 뒤에, 우리가 그 기계한테 물어볼 수 있지 않을까요? “야, 아리스토텔레스라면 이거에 뭐라고 했을까?” 정답이 안 나올 수도 있죠. 하지만 어쩌면 제대로 답해줄지도 모릅니다. 그거 생각만 해도 가슴이 뜁니다. 그래서 제가 지금 이 일을 하는 겁니다.

자, 무엇에 대해 이야기하고 싶으신가요?

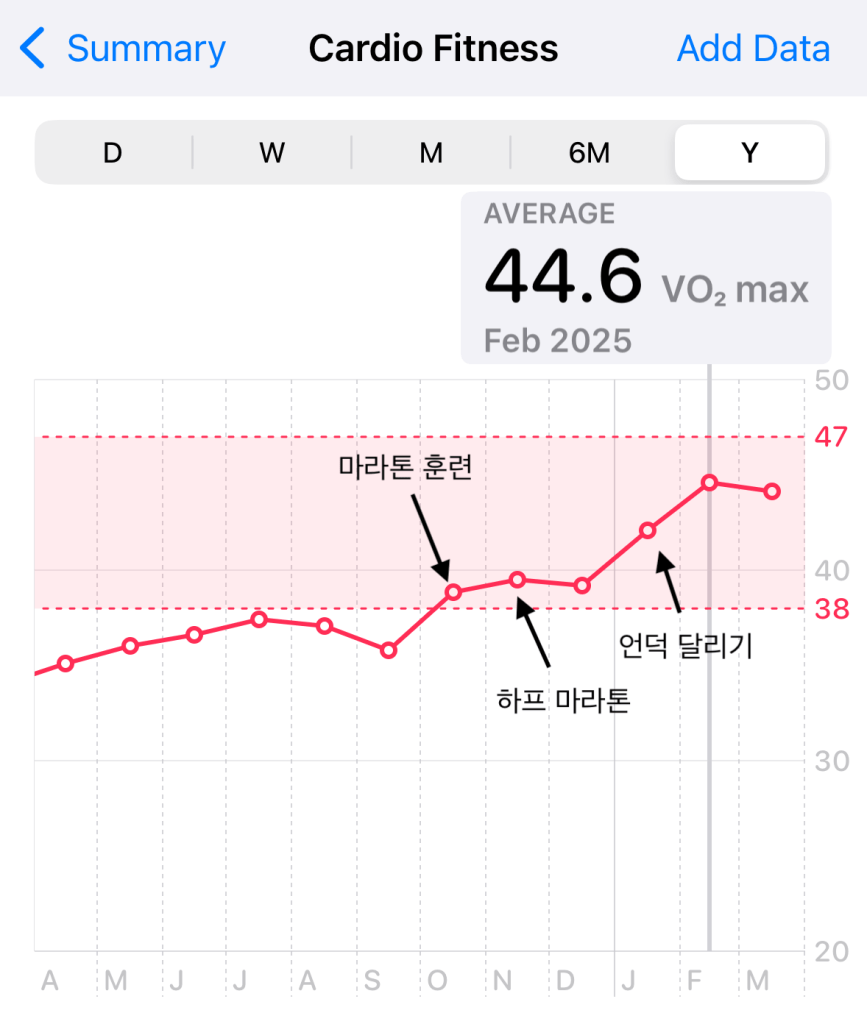

언젠가 컴퓨터가 발전해서, 어떤 사람의 생각을 송두리째 담고, 마치 그 사람인 것처럼 대화할 수 있게 되는 날. 그는 그 날이 50년에서 100년 후쯤이 될 것이라고 생각했다. 리사 컴퓨터의 사양이 겨우 1MB 의 메모리와 720×364 해상도의 흑백 모니터였음을 생각하면, 사실 100년 후를 예상했던 것도 무리는 아니다.

하지만 ChatGPT는 이 연설을 한 지 40년이 채 되지 않아, 2022년에 발표되었다. 물론 AGI (Artificial General Intelligence), 즉 범용 인공 지능이 나오기까지는 아직 수십년이 더 걸릴 수 있지만, 그래도 현재 인공지능 수준이 그가 꿈꿨던 정도에는 이미 이르지 않았나 싶다. 언젠가 그런 기계가 나올 것을 생각하면 가슴이 뛰어서, 그것이 그가 그 일을 하는 이유라고 했는데, 이 기술의 탄생을 보지 못하고 2011년에 세상을 떠난 것을 생각하면 가슴이 저리다. 만약 그가 10년만 더 살아서 ChatGPT의 등장을 봤다면 어땠을까. 마침내 자신이 컴퓨터를 만드는 진정한 목적이 달성되었다며 좋아했을까, 아니면 그 영광을 오픈 AI에 빼앗긴 것에 원통해하며 싫어했을까. 또는 아니면, 그 회사의 투자자와 후원자가 되어 ChatGPT가 더 인간적으로 발전될 수 있도록 도왔을까.

스티즈 잡스의 어록, “Make Something Wonderful”은 여기에서 무료로 읽을 수 있다.

You must be logged in to post a comment.