LA에서 2년의 MBA를 마치고 실리콘밸리에 와서 정착한 지 만 4년이 되어간다. 블로그를 쓰기 시작하면서 덕분에 참 많은 사람들을 만났다. 지난번 ‘스토리가 중요한 이유‘에서 언급했던, ‘실리콘밸리에서 투자받으려면 어떻게 해야하나요?’라는 질문도 많이 받았지만, 그에 못지 않게 많이 받았던 질문이 있다.

실리콘밸리에 진출하려면 어떻게 해야 하나요?

김창원씨도 전에 ‘벤처의 해외 진출 – 마르지 않는 주제‘라는 글에서 언급했듯, 해외 진출, 특히 미국 진출 계획이 없는 회사는 거의 없다. 전에 내가 한국에 있을 때도 그랬지만, 지금은 어느 때보다도 더 관심이 많은 것 같다. 거대한 시장의 크기가 주는 매력도 있지만, ‘미국에서 성공했다’는 것이 큰 뉴스거리가 될 만큼 고무적이고 감동적인 이야기라서 그런 것 같기도 하다. 예전부터 ‘다큐멘터리 성공시대’에서는 항상 뚝심과 인내로 미국 시장을 뚫어 성공한 사람들의 이야기가 나오곤 했고, 나도 그런 것을 보고 감동을 받으며 자랐다. 게다가, 미국에서 성공하면 그것을 발판 삼아 다른 시장에 진출하기가 상대적으로 쉽다.

그동안 엔젤핵(Angelhack), 테크크런치 디스럽트(TechCrunch Disrupt), 해커와 파운더(Hackers & Founders) 등 샌프란시스코와 베이 에어리어(Bay Area)에서 벌어지는 크고 작은 이벤트에 참여하며, 또는 중고 메트리스를 사려다가 실리콘밸리의 한 스타트업에 투자하고 어드바이저 역할을 하기도 하며 많은 스타트업이 시작하고 성장하는 모습을 보아 왔다. 동시에, 미국 진출을 시도한 많은 한국 회사들도 관찰할 수 있었다. 어떤 회사들은 이 곳에 사무실을 차리고 직원들을 뽑았고, 어떤 회사들은 영어 웹페이지와 영어 버전을 만들어 홍보를 시작했고, 어떤 회사들은 ‘현지인’ 한 명을 뽑아 그 사람을 통해 미국 진출을 시도했다. 또 어떤 회사들은 미국 진출을 처음부터 고려했으나 몇 번의 고민 끝에 결국 중단하고 한국 시장에 주력하고 있다.

아직 시간이 더 지나야 알 수 있겠지만, 아쉽게도 아직 성공 사례는 많지 않다. 적어도 내가 알기로는 미국에서 장기적, 지속적 성공을 이룬 한국 소프트웨어 회사들이 많지 않다. 다만, 게임 쪽에서는 의미 있는 성과를 거둔 회사들이 있다. 엔씨소프트, 넥슨 등 1세대 3D 온라인 게임 회사들을 비롯해서 게임빌과 컴투스 등이 여기에 해당된다. 작년에 GREE에 인수된 파프리카랩 역시 ‘히어로 시티(Hero city)’를 통해 미국을 비롯한 해외에서 의미 있는 성과를 거둔 것으로 알고 있다. 한편, 기술 기반 회사의 진출 성공 사례도 있다. 차상균 교수 실험실에서 만든 티아이시스템은 2001년에 실리콘밸리에 진출한 것을 계기로 글로벌 기업인 SAP에 매각된 후 HANA라는 인-메모리 기술을 공동 개발해 2011년 6월 출시 이후 18개월동안 $700M의 매출을 만들어냈다. 하지만, 웹 서비스 또는 애플리케이션으로 미국에서 의미 있는 성공을 거둔 회사는 잘 떠오르지 않는다. 참 어렵긴 어렵다는 생각이 든다.

문지원씨와 함께 미국에서 Viki.com을 공동창업해서 실리콘밸리의 저명한 투자자들로부터의 투자 유치에 성공하고 세계 수천만의 유저가 사용하는 서비스를 만든 후, 지금은 서울에서 Vingle.net을 공동창업 후 운영중인 호창성씨는 2011년 말에 Bay Area K Group을 대상으로 했던 세미나에서 이렇게 이야기했다.

“’수신제가치국평천하(修身齊家治國平天下)’는 미신(myth)입니다. 즉, 한국에서 먼저 성공하는 서비스를 만들고 세계 시장에서 경쟁한다는 전략에는 문제가 있습니다. 제품(Product)의 경우엔 한 지역에서 성공한 후 다른 나라로 진출할 수 있지만 서비스(Service)의 경우 기획 단계부터 고려해야 할 것이 많으므로 처음부터 세계 시장을 대상으로 하는 것이 중요합니다.“

충분히 공감이 되는 말이다. 그래서 처음부터 세계 시장을 대상으로, 심지어 한국어 버전도 만들지 않고 처음부터 모든 것을 영어로 만들어 시작하는 회사들도 꽤 있다. 하지만 여전히, Vingle을 제외하고는 영어권 국가에서 의미 있는 성공을 거둔 회사는 잘 떠오르지 않는다.

한편, 정부에서는 전에도 그랬듯이 ‘해외 수출’을 위해 끝없이 투자하고 있다. 게임빌에 있던 시절, ‘정부 과제’를 따내기 위해 반드시 언급해야 하는 것은 ‘세계 시장에서의 경쟁력’, 그리고 ‘수출 가능성’이었다. 지금도 상황은 비슷한 듯하다. 박정희 시대부터 있었던 ‘수출 대국’의 사명이 지금은 소프트웨어 수출에 대한 열망으로 이어지고 있다. 그런 지원 자금을 통해 많은 벤처 기업들이 실리콘밸리 문을 두드린다. 많은 사람들이 깊은 인상을 받고 돌아가지만, 혹 의미 없이 세금이 쓰이는 경우가 있지 않을까 우려도 된다.

미국 시장에 눈독을 들이는 나라는 한국 뿐이 아니다. 중국, 인도, 이스라엘 등도 ‘미국 시장 진출’을 위해 끝없는 도전을 한다. 숫자 자체가 많아서인지 미국에서 성공하는 사례가 한국보다는 많이 있는 듯하다. 인도 회사인 Infosys가 미국 산업계에서 차지하는 영향은 상당하다. 1999년에 미국 증시에 상장한 이후, 얼마 전에는 런던 증시에서도 거래를 시작했다. 원래 외국에 있던 회사가 진출한 사례는 아니지만, 중국인과 인도네시아인이 만든 마벨 테크놀러지(Marvell Technology)의 성공 신화도 유명하다. 현재 회사 가치가 $5.5B (약 6조원)에 이르는 이 회사는, 세핫 수타르자(Sehat Sutardja)와 그의 아내 웨일리 다이(Weili Dai), 그리고 세핫의 형제인 판타스 수타르자 (Pantas Sutardja) 세 명에 의해 1995년에 만들어졌다. 세핫 수타르자는 인도네이사 자카르타에서 고등학교를 졸업한 후 미국으로 건너와 버클리 박사 과정을 마쳤으며, 웨일리 다이 역시 상해 출신으로 버클리 대학에서 학부를 마쳤다. 산타클라라에 위치한 이 회사는 고속도로 237번 바로 옆에 있어 그 쪽을 지나갈 때마다 항상 보게 된다.

지금은 애플과 구글이 만들어준 생태계 덕분에 전 세계 시장으로 모바일 애플리케이션을 파는 것이 쉬워지기는 했다. 앱스토어에 올리고 영어 버전을 만들기만 하면 누군가가 이용할 수 있게 되었다. 하지만, 그 소프트웨어를 널리 알리고 그를 이용해 돈을 버는 것은 또 다른 차원의 이야기다. 여전히, 한국 스타트업의 미국 진출은 어렵다. 왜 어려울까 생각을 해봤다.

첫째, 한국에 비해 비용이 많이 들어간다. 게임빌의 미국 진출을 경험하며 뼈저리게 느꼈던 부분이고, 미국에 살면서 더 크게 느끼는 부분이다. 자동차와 전자 제품 등 몇 가지를 빼면, 한국에 비해 여기에서는 뭐든지 비싸다. 가장 비싼 것이 인건비이다. 다음은 민트(Mint.com)의 창업자인 애런 팻저(Aaron Patzer)가 했던 강연에서 본 것이다. 그가 초기에 서비스를 만드는데 들었던 비용을 설명한 슬라이드이다. 직원이 5~6명인 팀을 구성한 후 1년에 얼마가 들었는 지를 계산한 것인데, 연간 약 $600k (6.6억원) 정도였다. 비싼 건강 보험료에 돈이 꽤 들어가고, 1년에 5만달러나 소요된 변호사 비용도 무시해서는 안된다. 한편, 미국에서 특허 출원 및 등록을 하려면 건당 2만 달러 정도 든다고 들었다.

이건 순수하게 엔지니어 및 디자이너를 고용하기 위해서만 드는 비용이고, 홍보에 비용을 쓰겠다고 하면 즉시 큰 비용이 추가된다. 웬만한 홍보용 비디오 제작 비용이 1만 달러에 달한다. 여기에 사무실 임대 비용 등이 있다. 만약 캘리포니아에서 살겠다고 생각하면, 아파트 렌트와 생활비 등으로 최소한 월 3천달러 정도를 잡아야 한다. 방 한 개짜리 아파트 월세가 2000달러 정도 하는데, 일년이면 2만 4천달러이다. 샌프란시스코에서는 월세 3000달러가 쉽게 넘는다.

둘째, 친구와 가족(Friends & Family)이 적다. 물론 만들면 되지만, 시간이 많이 걸리고 다양성이 부족하기 쉽다. 한국에서 태어나서 자란 사람이 한국에서 사업을 하는 경우 주변에 친구들이 많이 있고, 친구들이 주변에서 많이 응원해주면 큰 도움이 되는 것과 마찬가지로, 미국에서 사업을 할 때는 미국에서 오래 산 사람이 유리하다. 내 MBA 동기인 쟈니 오닐(Johnny O’neal)은 카드 게임을 만든 후 킥스타터(Kickstarter)를 통해 21만 5천달러를 모금했는데, 하루만에 12,000달러의 모금액을 채운 후 “Some of the pledges here are from friends and family members (이 중 일부는 친구와 가족으로부터 모금되었습니다.)”라고 말했다. 사실, 이 케이스에는 예외가 많이 있다. 뒤에서 더 설명하겠다.

셋째, 사람들 입에 회자될만한 스토리를 만들어내기가 어렵다. 이에 대해서는 앞에서 썼던 ‘스토리가 중요한 이유‘에서도 다룬 바 있다. 한국에서는 스토리를 퍼뜨려줄 수 있는 기자와 블로거들이 주변에 많이 있다. 2000년 당시 게임빌을 처음 시작했을 때 14개 신문에 소식이 나갔다. 당시 ‘서울대 벤처 동아리’ 출신들이 게임 회사를 만들었다는 것이 뉴스거리였다. 또한, 책 ‘티몬이 간다’에 따르면, 티켓몬스터 신현성 대표는 처음 티몬을 알리기 위해 ‘맥킨지 컨설턴트 출신’이라는 타이틀을 활용했다고 했다. 그런 이야기를 한국 신문은 화제로 삼지만, 미국에서는 공감할만한 화제거리가 되기 힘들다. 그런 면에서 타파스틱(Tapastic) 창업자 김창원씨의 홍보 방법은 매우 훌륭했다고 생각한다. PR 회사를 쓰는 동시에 자신이 직접 ‘강남 스타일’을 빗댄 글을 하나 써서 500 Startup 페이지에 올렸다. 이 과정은 ‘실리콘밸리 언론소개 팁 공유’라는 블로그 글에 아주 잘 설명이 되어 있다.

넷째, 어색한 영어 표현들이 일을 그르치는 경우가 있다. 번역 자체가 엉성하게 된 경우도 있고, 번역을 하긴 했는데 표현이 너무 ‘한국적’이라 영어로 읽으면 어색한 경우가 있다. 고객에게 바싹 다가가서 감동을 줘도 모자란 판에, 표현이 어색하면 깊은 인상을 남기기가 힘들다. 나는 카카오톡을 영어 버전으로 쓰고 있는데, 군데 군데에서 그러한 어색함이 발견된다. 이에 대해 전에 트윗을 했던 적도 있는데, 아래에 그 스크린샷이 있다. 첫 번째는, 카카오톡에서 내 연락처 접근을 허용하지 않겠다고 했더니 떴던 메시지이고, 두 번째는 친구 추천 기능을 사용하지 않는 상태에서 ‘친구 찾기’ 탭을 눌렀더니 떴던 메시지이다. Are you really sure?라는 강한 표현으로 시작한 것, grant access라는 기술적인 표현을 쓴 것, ‘utilize contacts list’ 에서 utilize라는 단어를 쓴 것도 어색한데, ‘disallow the transfer’라는 표현은 정말로 이상하다. 그리고 오른쪽은 아마 ‘당신은 친구 추천 기능을 사용하지 않고 있습니다’를 영어로 번역한 것 같은데 ‘Do not use friends recommendation function (친구 추천 기능을 사용하지 마십시오)’라고 명령어로 엉뚱하게 번역되어 있다(지금 확인해보니 이 표현은 수정되었다). 그리고 이런 기능의 경우 ‘feature’라고 해야 자연스러운데, ‘기능’을 그대로 영어로 직역해 ‘function’이라고 한 것도 이상하다. function은 수학에서 ‘함수’를 뜻하거나, 소프트웨어에서 서브루틴을 가리킬 때 자주 쓰는 단어이다. 카카오톡 하나를 예로 들기는 했지만 이런 어색한 번역은 다양한 소프트웨어에서 쉽게 찾을 수 있다.

이는 마치 우리가 영어 웹사이트를 그대로 한글로 번역해 놓은 웹사이트를 보면 어색한 느낌이 드는 것과 마찬가지이다. 클라우드 기반 CRM 솔루션 분야에서 세계 점유율 1위를 차지하는 회사인 세일즈포스닷컴의 한국어 사이트를 예로 들어보겠다. ‘소셜 마케팅 선두 어플리케이션으로 고객에게 다가가서 대화 참여’, ‘소셜 HR 업무수행관리 어플리케이션’ 등 이해하기 어려운 어색한 표현들이 한 두개가 아니다. 또, 페이지 제일 아래에는 ‘세일즈포스 3백만 기업 고객의 성공 스토리와 그 이상‘이라는 어색한 표현이 있는데, 원래 표현이 뭐였는지 찾아보니 ‘3 million success stories and counting‘ 이라는, 영어로는 매우 자연스러운 말이었다. 그보다는 ‘3백만개의 성공 사례가 있고, 지금도 계속 증가하고 있습니다.‘라고 번역하면 조금 더 자연스러운데, 여전히 입에 ‘착 감기지는’ 않는다.

마지막으로, 사람들은 제품이 어디서 만들어졌는지를 많이 따진다. 스타벅스는 시애틀에서 시작되었고, 애플, 구글과 페이스북은 실리콘밸리에서 만들어졌다. 오래 전부터 애플 제품에서 흥미롭게 보았던 것이 하나 있는데, 모든 애플 제품은 중국에서 제조, 조립되지만, 항상 제품 뒷면에는 ‘Designed by Apple in California‘라고 선명하게 새겨져 있다는 점이다. 애플 본사를 방문해본 사람이라면 중국, 인도 출신 엔지니어들이 엄청나게 많다는 것에 깜짝 놀랄 것이다. 그렇게 생각하면, 제품의 상당 부분이 중국인들에 의해 만들어졌다고 해도 과언이 아니지만, 사람들은 애플을 생각할 때 캘리포니아를 떠올린다.

소프트웨어 제품의 경우 이 경향이 더 명확하다. 미국에서 인기를 누리는 소프트웨어 및 서비스 대부분이 미국에서 만들어졌다. LinkedIn, Pandora Radio, Evernote, Yelp, OpenTable, Flixster, Instagram, Netflix, Shazam, Zillow 등등. 사람들이 이런 소프트웨어들이 어디서 만들어졌는지 일일이 따지면서 사용하지는 않겠지만, 아마도 ‘자신과 비슷한 사람’이 만든 제품에 자연스럽게 더 끌리기 때문이 아닐까 싶다. 미국 제품은 제품 이름, 로고, 유저 인터페이스 디자인 등 구석 구석에서 티가 난다. 유럽과 아시아에서 만든 제품들도 그 자신만의 ‘색깔’이 있다. 그 색깔을 살려야 더 성공할 수 있는 드문 경우가 아니라면, 아무래도 미국 소비자들에게는 미국에서 만든 제품이 더 자연스럽게 느껴진다. 미국 진출 실패 사례로 많이 언급되는 싸이월드(Cyworld)는 그런 면에서 너무 이질적이지 않았나 싶다. ‘싸이버 월드’를 줄인 ‘싸이월드’라는 이름이 어색하게 들리는데다, 소셜 네트워크 사이트라는 느낌이 안들고, 디자인이나 유저 인터페이스가 당시 미국에서 인기 있었던 소셜 네트워크였던 마이스페이스와 비교하면 이질적으로 느껴진다. 게다가 ‘미니미’, 또는 ‘미니미 방’을 꾸미는 일도 미국 대중에게 어필하기는 어려울 것 같다.

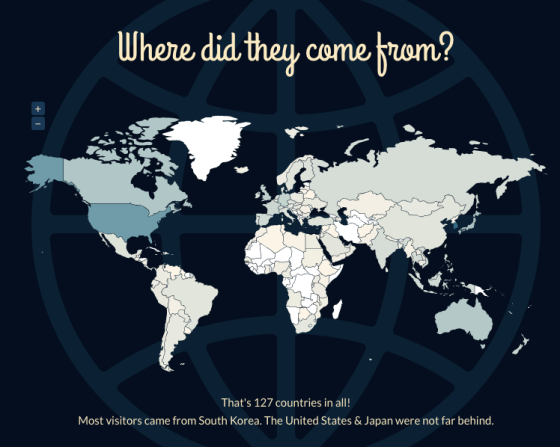

반면에 미국과 북유럽, 서유럽, 그리고 호주/뉴질랜드 등은 색깔이 비슷한 면이 있어서 심리적 장벽이 조금 낮은 것 같다. 미국에서 성공한 많은 소프트웨어와 서비스들이이 유럽에서도 크게 인기를 끄는 것은 물론이고,유럽에서 만든 제품이 미국에서 성공한 사례도 많이 있다. 할 일 목록 관리 프로그램인 Things는 사실 독일에서 만들어졌다(그렇지만 홈페이지에 가 보면 꼭 미국 회사같은 느낌이 든다). 스카이프(Skype) 역시 스웨덴 출신인 니클라스 젠스트롬(Niklas Zennstrom)과 덴마크 출신인 야누스 프리스(Janus Friis)에 의해 유럽에서 처음 만들어졌다. 그들은 2005년에 $2.6B이라는 어마어마한 가격에 회사를 이베이(eBay)에 팔았고, 2009년에 실버 레이크 파트너스(Silver Lake Partners)라는 회사를 통해 스카이프를 이베이로부터 다시 사들였다가 2년 후에 $8.5B(9조원)이라는 엄청난 가격으로 마이크로소프트에 팔았다. 국제 전화를 쉽게 걸 수 있게 해주는 회사 Rebtel 역시 미국 시장 진출에 성공한 스웨덴 회사이다. 김창원씨가 블로그에서 ‘미국 진출시 창업자가 직접 진두지휘하는 것이 중요함’을 설명하기 위해 언급했던 또 다른 스웨덴 회사 Spotify의 사례도 있다. 특이하고 재미있게도, 이스라엘은 색깔이 분명히 다르지만 종종 미국 시장에서 성공을 거둔다. 가장 먼저 떠오르는 회사는 네비게이션 앱을 만든 웨이즈(Waze)이다. 웨이즈는 처음 이스라엘에서 시작했고, 직원들 대부분이 이스라엘에 있으며, 팔로 알토에 작은 사무실을 두고 있다. 얼마 전에 사용자 수가 1,750만명을 돌파했다고 발표한 바이버(Viber)도 이스라엘에서 만들어졌다 (다만, CEO인 탈만 마르코(Talman Marco)는 이스라엘계 미국인이다).

당연한 이야기이지만, 서비스가 아닌 물건의 경우엔 위에서 언급한 것과 상황이 많이 다르다. 내 아이폰에 장착된 링케(Ringke)라는 아이폰 케이스는 리어스(Rearth)라는 한국 회사에서 제조했는데, 아마존에서 ‘iPhone 5 case’라고 검색하면 1등으로 뜰 정도로 미국에서 큰 성공을 거두었다. 나도 몇 달간 사용하고 있는데 적극적으로 주변에 추천할 만큼 품질이 좋다.

미국 사람들이 국산을 회피하는 자동차 시장도 마찬가지이다. 일본, 독일차가 시장을 장악한 지 이미 오래이고, 최근에는 한국 차들이 선전하고 있다. 얼마 전 수퍼볼 광고를 보다가 크라이슬러 자동차의 광고 마지막이 “Imported From Detroit (디트로이트에서 수입되었음)“로 끝나는 것을 보고 빙그레 웃었다. 미국 사람들이 오죽 수입차를 선호하면 ‘디트로이트’에서 수입했다는 것이 광고 카피일까.

지금까지 손에 만져지는 제품과 달리 서비스와 소프트웨어의 경우 미국 시장 진출이 쉽지 않다는 것을 설명했다. 그렇지만 성공 사례는 분명히 있고 계속해서 도전할 가치가 있다.

‘미국 시장 진출에 성공하려면 어떻게 해야 할까?’

내 경험에 비추어 먼저 이야기를 해보면, CEO의 의지, 뛰어난 인재는 물론이고, 무엇보다 시간과 끈기가 필요하다. 게임빌이 해외 시장 개척에 관심을 가지고 노력한 건 2000년 창업때부터였다. 2002년에는 게임쇼에 게임을 가져가서 유럽의 퍼블리셔와 계약을 하기도 했고, 2003년, 2004년에는 중국, 일본, 미국 회사와의 파트너십을 통해 게임을 공급했다. 게임빌이 게임 개발을 맡고 현지 퍼블리셔가 테스트, 홍보, 이통사 계약 등을 담당하는 형식이다. 가장 처음 미국에서 의미있는 결과를 내었던 것이 야구 게임이었다. CBS Sportsline이라는 회사와 라이센스 계약을 맺고 미국에 수출했는데, 억단위 매출이 나왔던 것이다. 원래 우리가 가진 게임은 2002 프로야구라고, 일본의 야구 게임을 본따 이등신 캐릭터를 써서 만들었던 것인데, 미국에서는 ‘실사 이미지’가 더 잘 먹힐 것이라는 판단 하에 선수 이미지를 모두 8등신 형태로 바꾸느라 좀 고생을 했다.

이 게임이 어느 정도 성공한 후 다음 시리즈를 만들게 되었는데 이번에는 2등신 캐릭터를 그대로 써보기로 했다. 우리 게임의 컨셉과 디자인을 그대로 살린 것이 미국시장에서 먹힐 지 실험해보자는 취지였다. 결과는 성공이었다. 출시 각종 게임 잡지의 리뷰를 살펴보았는데 다들 2등신 캐릭터가 재미있다며 좋아했다. 그 이후로 게임빌 야구는 한국에서는 20xx 프로야구, 해외에서는 Baseball Superstars라는 이름으로 동일한 디자인과 컨셉으로 출시되고 있으며, 게임빌의 해외 매출에서 큰 부분을 차지하고 있다. 그런 면에서, 게임은 좀 독특한 것 같다. 좀 이질적으로 느껴지더라도 게임이 재미있으면 문화와 국경의 장벽을 상대적으로 쉽게 넘는 것 같다. 특히 액션이나 스포츠 게임처럼 스토리가 게임의 핵심을 차지하지 않는 경우에는 더욱 그렇다.

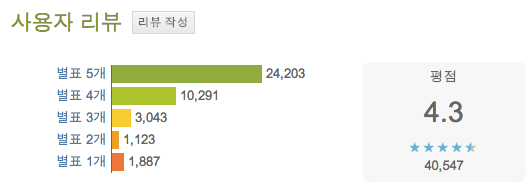

이렇게 얻은 자신감을 바탕으로 2006년부터는 토렌스에 미국 지사를 설립해서 이통사와의 직접 계약을 통한 게임 공급을 시도했다. 처음 한동안 미국 지사에 적자가 누적되었다. 흑자로 전환되기까지 수년이 걸렸고, 그 기간을 버티는 것이 결코 쉬운 일은 아니었다. 중간 중간 ‘과연 우리가 할 수 있을까?’라는 회의적인 의견들도 있었다. 결과적으로 게임빌이 오늘날의 성공을 볼 수 있게 된 데에는 현재 게임빌의 미국 법인인 ‘Gamevil USA’를 담당하는 이규창 지사장(Kyu Lee)의 역할이 매우 컸다. 그는 내가 아주 존경하는 사람이다. 미국에서 6년의 어린 시절을 보낸 덕에 영어는 잘했지만 미국에 친구나 인맥이 많이 있었던 것은 아니었다. 게임 업계에는 더더욱 없었다. 하지만 그 누구도 쉽게 할 수 없었던 일을 그는 ‘인내와 끈기’로 해냈다. 미국의 파트너들에게 항상 성실한 모습을 보여주었고, 뚝심을 가지고 조용히 쌓아올렸다. 그러자 미국에서는 아무도 알지 못했던 ‘Gamevil’이라는 이름이 언론을 통해 조금씩 소개되기 시작했으며, 페이스북과 트위터를 통해 팬들이 생겨났다 (현재 게임빌 페이스북 팬페이지의 ‘Like’ 수는 35만 8천에 달한다). 그 결과, 2012년에는 총 매출 702억원 중 270억원이 해외에서 발생했으며, 이는 전체 매출의 무려 39%에 해당한다. 현재 모습만 보면 하루 아침에 성공한 것처럼 보이지만, 사실은 무려 10년의 ‘끈기’가 담긴 결과물이다.

미국 법인을 따로 설립해서 기술만 옮기는 것도 한 방법이다. 다날이 이 방법을 채택했다. 휴대폰 결재 사업 모델로 미국에 진출할 때, 직접 사람을 파견해 미국 사업을 하는 대신 폴 김(Paul Kim)이라는 사람을 찾았다. 그는 Tuck Business School을 졸업하고 삼성 벤처 캐피털에서 일한 경험이 있는 한국계 미국인으로, 다날의 기술을 가져와 BillToMobile이라는 미국 회사를 따로 설립한 후 독자적으로 $9.5 million (약 100억원)의 벤처캐피털 투자를 유치했다. 약 3년 후, 이 회사는 미국 4대 이통사(AT&T, 버라이즌, 스프린트, T-Mobile)와 계약을 모두 끝냈고, 나중에 모회사인 다날이 이 회사 지분을 인수하며 미국 시장에 안정적으로 자리를 잡았다. 2013년 1월에는 U.S. 셀룰러(U.S. Cellular)와도 계약을 체결하면서 미국 전체 휴대폰 사용자의 90%를 커버하게 되었다.

처음부터 미국 법인을 세워 진출하기보다는 파트너 회사를 통해 먼저 서비스를 해 보거나 고객을 확보하는 것도 좋은 방법이다. 게임빌 미국 지사를 세우기 전에 퍼블리셔와 일하면서 참 좋은 경험을 많이 했다. 샌디에고에 위치한 엠포마(Mforma)와 일하면서 미국에서 제품을 출시하기 위해 필요한 완성도가 어느 정도인지, 어떤 과정을 통해 제품 테스트를 하는지를 알 수 있었고, 디즈니(Disney)와 함께 일하면서 ‘현지화(localization)’의 중요성, 그리고 현지화하는 과정에서 겪는 어려움 등을 체험할 수 있었다. 비록 파트너 회사와 일하기 위해 수익을 분배해야 했고 대가를 지불해야 했지만, 돌이켜보면 그 과정에서 배운 것들 덕분에 후에 시행착오를 줄일 수 있었다고 생각한다. 게임의 경우 현지화를 전문으로 하는 회사들이 많이 있지만, 기업용 솔루션이나 대중을 대상으로 하는 소프트웨어의 경우 딱 맞는 파트너를 찾기가 쉽지 않은 것은 사실이다. 하지만, 노력하면 분명히 서로에게 도움 될 수 있는 파트너를 찾아낼 수 있다고 믿는다.

그동안 많은 분들에게 대답했던 내용을 하나로 정리하려다보니 글이 길어졌다. 미국 진출을 계획하고 있는 분들에게 도움이 되었으면 하는 바램이다. 참고로, ‘미국에서 창업하기‘는 다른 차원의 주제이므로 이 글에서는 언급하지 않았다.

You must be logged in to post a comment.