3일 전, 인터넷을 뜨게 달궜던 글 하나 소개. 에어비엔비(Airbnb)의 창업자 브라이언 체스키(Brian Chesky)가 쓴 7번의 거절(7 Rejections)이라는 짧은 글이다.

내용을 요약하면, 회사 초기 시절이었던 2008년, 친구의 소개로 7개의 벤처캐피털과 연락이 닿아 이메일을 보냈는데, 5개 회사가 거절 이메일을 보냈고 나머지 두 개는 답장을 안했다고 한다. 당시 제시했던 조건은 $150k(약 1억 7천만원)에 회사 지분의 10%를 파는 것이었는데, 만약 그 때 이 지분을 샀다면 그 후 희석된 것을 고려하더라도 현재 가치가 수조원에 달한다 (Airbnb의 현재 회사 가치는 $24B, 약 27조원). 100배, 1000배도 아니고 무려 10,000배에 달하는 수익을 올릴 수 있었던 일생 일대의 기회를 놓친 것.

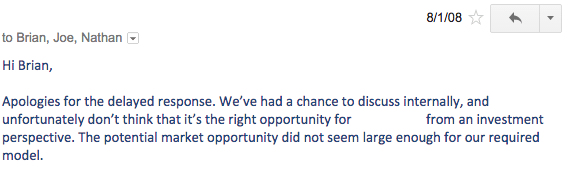

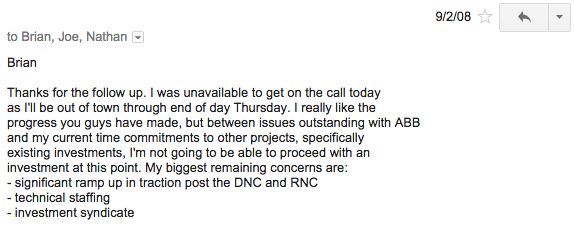

그리고 아래와 같이 그 때 받았던 이메일들을 공개하며, 어떤 아이디어에 대해 사람들에게 거절을 당했을 때 아래 이메일들을 기억하라는 말로 글을 맺는다. 다음과 같다.

어떤 기분이 드는지? ‘에구 멍충이들… Airbnb같은 좋은 투자 기회를 놓치다니. 게다가 시장이 충분히 크지 않다고? 이런 바보가 있나’ 이렇게 생각하고 투자자들을 무시하게 될 지도 모른다. 과연 그럴까? 당신이라면 그 당시 Airbnb를 보고 투자하는 기회를 잡았을까?

최근 읽었던 중에 나에게 참 와닿았던 글이 있다. 현재 안드리센 호로위츠(Andreessen Horowitz)의 제네럴 파트너(General Partner)로 있는 크리스 딕슨(Chris Dixon)이 2010년 초에 썼던 ‘미래의 큰 물건은 처음에는 장난감처럼 보일 것이다(The next big thing will start looking like a toy)‘라는 글이다. 클레이 크리스텐슨(Clay Christensen)의 ‘파괴적 기술’을 인용하며 다음과 같이 이야기한다.

Disruptive technologies are dismissed as toys because when they are first launched they “undershoot” user needs. The first telephone could only carry voices a mile or two. The leading telco of the time, Western Union, passed on acquiring the phone because they didn’t see how it could possibly be useful to businesses and railroads – their primary customers. What they failed to anticipate was how rapidly telephone technology and infrastructure would improve (technology adoption is usually non-linear due to so-called complementary network effects). (파괴적 기술은 처음엔 장난감처럼 보일 겁니다. 이는 그런 기술들이 사용자의 요구를 충족시키지 못하기 때문이죠. 처음 나온 전화는 2~3km 정보밖에 신호를 송신하지 못했습니다. 당시 가장 컸던 회사 웨스턴 유니언은 전화 사업을 패스했죠. 어떻게 그게 쓸모가 있을지 몰랐으니까요. 그런데 그들이 한 가지 놓친 건 얼마나 빨리 전화 기술이 발전하고 인프라가 개선될 것인가 하는 것이었습니다.

그러면서 이야기한다. 장난감처럼 보인다고 다 미래의 ‘대박(the next big thing)’이 되는 것은 아니고, 장남감과 진짜를 구별하기 위해서는 제품을 하나의 프로세스로 보아야(look at products as process) 한다고. 이 말의 의미는, 제품 하나만 볼 것이 아니라 그 제품을 둘러싼 주변 기술이 얼마나 빨리 발전하고 의미가 있는가를 함께 살펴보아야 한다는 것이다.

게임빌이 그랬다. 처음 내가 만들었던 모바일 게임은 스네이크(Snake)였는데, 그야말로 장난감이에 불과했다. 뱀이 하나 등장하고, 먹이를 먹으면 길이가 길어지는 것이다. 만드는 데 일주일도 안걸렸던 것 같다. 압축한 게임 용량은 20KB쯤? (MB를 잘못쓴 것이 아니다)

그 다음에 세 명짜리 팀을 꾸려서 만든 게임인 커넥트 포(Connect 4)도 그냥 장난감 수준이었다. 그 다음에 공을 들여 ‘라스트 워리어(Last Warrior)’라는 야심작 롤플레잉 게임을 출시하기도 했지만 ‘젤다의 전설’에 비하면 여전히 장난감. 다행히 그런 장난감을 사람들이 5000원씩 주고 샀고, 우리는 월 1,000만원의 매출을 올렸다. 그리고 그 돈은 더 많은 모바일 게임을 만드는 초석이 되었다.

하지만 중요한 일이 일어나고 있었다. 주변 기술이 끝없이 발전했다. 64KB에 불과했던 메모리와 24KB에 불과했던 저장 공간은 1년만에 10배로 커졌으며, 2년 후에는 칼라 폰이 나왔다(우리가 처음 게임을 만들 때 모바일 폰들은 모두 흑백이었다는 사실). 그리고 스피커에서 나오던 삐삐삐 하던 후진 소리도 조금 그럴듯한 소리로 바뀌었다. 삼성전자와 LG전자는 경쟁적으로 새로운 모델을 출시했고, 거기에 따라 우리는 더 좋은 게임을 만들 수 있었고 사람들은 더 많은 게임을 즐겼다. 그 후는 역사이다. 게임빌은 시가총액 7000억원의 회사가 되었고, 한편 ‘서머너즈 워‘로 유명한 컴투스는 1조 4천억원의 회사가 되었다. 그리고, 이 두 회사는 기존 일본의 강호들을 이길 정도의 파워를 가지게 됐다. 그야말로 ‘넥스트 빅 씽(Next Big Thing)’이 된 것이다. 이것이 우리가 LG전자 아이북 폰에 출시한 스네이크 게임에서 시작되었음을 생각하면 좀 웃음이 나온다.

물론, 오늘날의 게임빌 게임들은 용량이 수백 메가바이트에 달하며, 3D 그래픽과 각종 특수 효과가 화면을 가득 메운, 큰 스케일과 멋진 영상을 자랑한다.

좋은 제품을 못 알아봤던 투자자들을 비웃을 것이 아니라, 2008년 당시의 에어비엔비(Airbnb)도 사람들에겐 당연히 그렇게 보였을 것이다. 절대 큰 물건이 될 수 없을 것 같은 장난감. 위험 요소가 너무 많고 커진다 해도 여전히 별 게 아닐 것처럼 보이는 물건. 장난감처럼 보이는 물건에 투자하는 사람들은 대개 창업자의 가족이나 친구들이다. 오랫동안 창업자들을 지켜보았고, 창업자들이 만든 물건이 지금은 장난감처럼 보이지만 나중에 뭔가 분명히 큰 일을 낼 것이라 믿는 사람들. 내가 했던 엔젤 투자들도 모두 그랬다. 물건은 장난 같았지만 창업자들의 눈빛 속에서 넥스트 빅 씽(Next Big Thing)을 보았기 때문.

You must be logged in to post a comment.